Samedi soir 11 Février /71

Bien cher Monsieur,

Une lettre de Munich vient enfin d’arriver et nous la relisons pour la 3e fois en ce moment ; comme ces lignes des êtres aimés font de bien ; après de vraies souffrances ; aussi qu’il me tarde non pas de vous serrer la main, mais de vous embrasser affectueusement ainsi que Madame Grünberg et vos quatre bébés chéris !

Monsieur Louis nous avait il y a deux jours, fait part de l’heureuse nouvelle ; j’en ai été très émotionnée, et nous avons au coin du feu, bu à la santé de la charmante petite maman, et je lui souhaite un prompt rétablissement !

Que de choses depuis cinq mois passés ! Paris a été héroïque et n’a pas été récompensé !

Que d’émotions, de souffrances de privations pour capituler par la famine ! Ah ! notre ennemi, avec un tel allié, aurait dû ne jamais nous bombarder ! Vingt deux jours, et quelles nuits ! Lorsque le coup terrible des obus annonçait leur chute dans le faubourg St Germain, il me semblait que c’était aux Champs Elysées, que la distance se rapprochait !

Ma mère était très mal à ce moment, et je ne sais comment j’ai supporté toutes ces inquiétudes ; ma mère, le lendemain du convoi du pauvre Antonio a eu une faiblesse terrible, pendant trois heures, elle a été glacée maglré tous les moyens ; le poult ne battait presque plus et chose incroyable, c’était, dit le docteur, la faiblesse de l’inanition. Il fallait à tout prix se procurer des œufs de la viande, et sans mon frère, j’aurais eu bien du mal !

Pardon, Monsieur de ces détails, mais il me semble que cette vie du siège rend intéressante toute nouvelle de Paris ; puis si je m’oublie ainsi, c’est que mon cœur, si plein depuis cinq mois, est presque heureux de s’épancher ! Oui, je dis presque heureux, car il nous restait une dure épreuve à essuyer !

Depuis huit jours seulement (la veille de l’armistice), nous sommes pillés, volés, et de tout notre mobilier, il ne reste que des ruines !

Malgré la perte on remplace avec le temps et le travail des meubles, mais les souvenirs de la famille, de ceux qui ne sont plus ! Les bandits ont tout profané tout cassé, les tableaux, portraits des nôtres sont criblés de coups de sabres, nos plus jolis objets brisés, et ce vandalisme n’est pas celui du 19e siècle, mais celui des soldats d’Attila.

Si c’étaient les Prussiens, je ne murmurerais pas ; ce seraient les lois de la guerre, mais les Français ! Et pendant ce temps, nous partagions votre foyer avec des soldats convalescents. Oh ! je suis exaspérée, mais que faire !…

J’ai par moments le regret de ne point avoir vu les Prussiens entrer à Paris, nous aurions au moins défendu votre foyer et nous aurions, à côté de notre découragement, notre chagrin, une consolation : celle de vous avoir été utiles et dévoués !

Il est temps que je termine, et je m’en veux de vous attrister tous deux de nos peines, mais vous êtes si bons, que vous ferez la part des événements du moment pour admettre ce découragement, ce dégout moral qui s’est emparé de moi.

Mon Gaston va assez bien ; il a pleuré aussi ses beaux livres, ses beaux joujoux volés, mais Bibi, l’aimable bibi, l’aide à se consoler : ils sont inséparables.

Louise me prie de la rappeler à votre souvenir et à celui de Madame ; elle a bien besoin du retour de ses maîtres pour se refaire car la vie du siège ne lui allait pas du tout ; seulement, comme en toutes choses, on puise un enseignement, Louise y aura trouvé celui de l’économie, et alors elle sera accomodée.

Nous recevons à l’instant la nouvelle de la décoration de mon frère ; les tristes missions qu’il a remplies sont enfin récompensées !

Nous voyons souvent Monsieur Louis, et nous en sommes heureux ; c’est un grand cœur que nous avons bien apprécié !

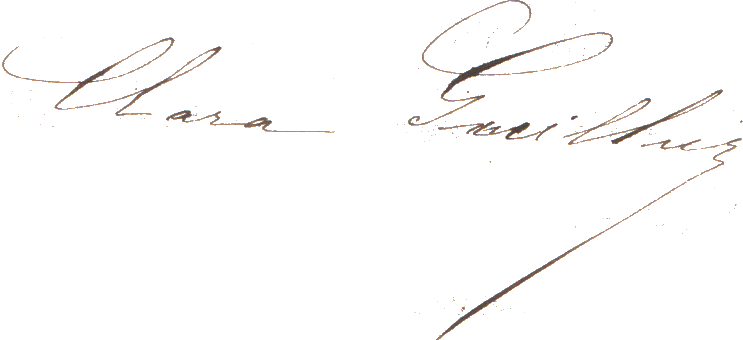

Adieu Monsieur, qu’allez-vous dire de tout ce bavardage : que voulez-vous, femme avant tout, et le siège ne guérit pas ces maladies là, mais je vous envoie, ainsi qu’à Madame Grünberg, l’expression de la plus sincère affection.

P.S. Veuillez Monsieur, nous rappeler au souvenir de Monsieur et Madame Rau, de Monsieur et Madame Kunst.